- ホーム

- トピックス

- イチオシ図書館イベント

- 長崎市立図書館

7/11に【図書館総合展フォーラム2015 in長崎】が開催されました

@長崎市立図書館

2015年7月11日(土)に、長崎市立図書館にて【図書館総合展フォーラム2015 in長崎】が開催されました。図書館総合展の2015年度地方フォーラムの開催では、岩手県一関市、沖縄県恩納村にひきつづき3か所目となります。

TRCは、PFI手法を使って造られた長崎市立図書館のSPCの一員として運営を担当しています。長崎市立図書館は、「がん情報サービス」の取り組みが評価され、Library of the year 2013で優秀賞をいただきました。今年は図書館総合展地域フォーラムの会場となり、長崎市立図書館のスタッフ2名がフォーラムの司会を務めました。別棟のホールでは、各社企業のブースも出展され、図書館で使用できるデータベースや電子図書館、装備の用品などが紹介されていました。

フォーラムでは、まず図書館総合展事務局長の飯川様、長崎市教育委員長の馬場様よりご挨拶をいただいたのち、協賛企業のプレゼンテーションが行われました。

【第1部】

プログラムの第一部では、城西大学経営学部マネジメント総合学科 伊関友伸教授による基調講演『地域医療の崩壊と再生~その示唆と図書館への期待~』が行われました。

伊関教授は、医療と医師の歴史について豊富な資料スライドを用いて語られ、現在の医療が都市部偏重であること、医師が集い診療報酬が入り栄える病院と、医師が抜け診療報酬が入らず衰退していく病院とで二極化していることが語られ、10年後の2025年に超・超少子高齢化が始まり、その後4~50年続くことなど、現在の地域医療の厳しさについて語られました。

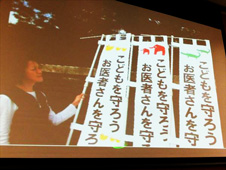

そのような厳しい状況を踏まえ、地域の住民はどうあればよいのか。それを考えるにあたって伊関教授は「兵庫県立柏原病院の周産期医療危機」と、それに立ち向かった「県立柏原病院の小児科を守る会」の活動についてご紹介くださいました。「こどもを守ろう お医者さんを守ろう」をモットーに、医師が働きやすい環境を整える啓蒙資料を作成したり、診察のあとに感謝の意を伝えるよう働きかけ、医師が働きやすい環境を整えることを誓った署名を55,000筆以上集めて県知事に陳情を行ったそうです。結果、柏原病院には十分な数のお医者さんが勤務され、医師が働きやすく、住民たちが適切な医療を受ける環境が整えられたそうです。

伊関教授はこの事例を「地域医療の危機が、地域の民主主義を向上させる」例とし、すべて「人任せ」では地域医療は崩壊すると警鐘を鳴らします。行政は地域の問題、社会の問題を解決するために存在する組織であり、図書館も行政機関である以上同じ責任を持っているのだと語られました。公立図書館が行う社会問題の解決とは、住民の知識と情報ニーズにこたえること、また、地域の抱える問題について情報を集め、整理して提供すること、とまとめました。

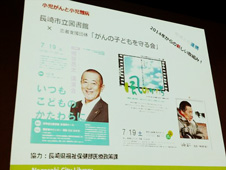

続いて、長崎市立図書館の医療健康情報サービス担当の濵邉康子氏より、事例報告「がん情報サービス~長崎市立図書館の取組みから~」が行われました。

会場ではまず、2014年10月から広報に活用している「がん情報サービス」を紹介するプロモーションビデオが流されました。

「がん情報サービス」を市民に広め活用につなげるため、PRの一環としてPVを作成しました。

流れている歌「明日の風」の作詞は、長崎市立図書館のスタッフです。

【参考】長崎市立図書館「がん情報サービス」のPVができました

【参考】E1656 - 長崎市立図書館「がん情報サービス」PV作成に込めた想い

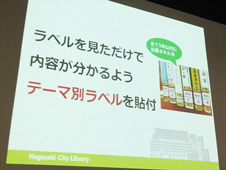

長崎県では、がんによる死亡率がワースト10位以内の年が続いており、地域の問題としてがん情報について取り組む必要がありました。レファレンスで珍しいがんの病名についてご相談を受けたことをきっかけに2011年6月に誕生した『がん情報サービス』は、今年で5年目を迎えました。

これまでの5年間で取り組んだ各種の試みについての報告と、今後についての報告が行われました。病院、行政、図書館がつながり連携することによって行われてきたサービスですが、市民の認知度はまだまだ十分とは言えないそうです。

2014年からは新たに、がん患者、がん患者のご家族、周囲の人々へのサービスから対象を広げた「図書館deサロン」(図書館+「がんサロン」)という取り組みも始めました。またさらに、長崎県福祉保健部医療政策課にご協力をいただき、患者支援団体「がんの子どもを守る会」と連携して、小児がんと小児難病についての講演や映画の上映なども行っています。

長崎市立図書館の事例報告を受け、伊関教授が総括「地域医療から見た図書館の可能性」を行いました。

医療者もつながりたいと感じていること、長崎県の医療政策課も担当者が一人しかおらず、県民への啓蒙の手助けを図書館が行ってくれれば助かること、医療と行政、図書館とでつながることができると述べました。そして、「司書職」が専門職として設けられていることに触れ、情報専門職としての司書の存在意義について話されました。

住民を受け身の「お客様」にせず、ともに考えていく存在にするために、図書館ができることについて考える必要があるとまとめました。

【第2部】

プログラムの第二部では、長崎市立図書館運営総括責任者の下田富美子氏より、「市民とともに成長する図書館のための人材育成」が語られました。

2007年より長崎市立図書館に勤務し、2013年に運営総括責任者になった下田氏は、2014年にも図書館総合展フォーラム「図書館をまんなかに考える 地域図書館の挑戦」の第二部「長崎市立図書館の挑戦 未来の長崎に図書館は必要か?」で発表を行いました。2015年の今も、挑戦を続けているといいます。「図書館の役割とは何か」常に考えながら業務にあたってほしいという下田氏の願いとは裏腹に、多忙なあまり、日常の業務が「仕事をこなす」ような働き方になってしまい、考えることをやめてしまいそうになるスタッフに、下田氏は悩んでいるといいます。

「市民とともに成長する図書館」とはどういうことか? 下田氏は常にスタッフに問いかけます。答えはひとつではなく、日常業務の中でそれぞれが気づいてほしいという願いがそこにありますが、どうしても答え合わせを求めてしまう傾向にあるスタッフに、考えることをやめずに、正しい判断ができるように、考え続けてもらうためにはどのようにすればいいのか、試行錯誤する日々です。

最近、レファレンスの利用者に、司書が複数の情報を提示すると、利用者に「どれが一番いいの?」と返されてしまうこともあるそうです。図書館は情報を提供するだけでしたが、自律的な学びのために、これからは、図書館が、情報を知識として利用可能にするサービスを行う必要があるのではないかと下田氏は提案しました。

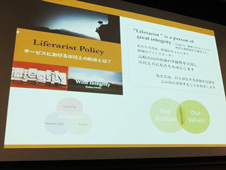

利用者あっての図書館なので、「利用者が図書館をどうみているのか?」を考え、自らの仕事を外から見る必要性があると下田氏は訴えました。「図書館を外部から見る」取り組みの一環として、下田氏は図書館へデザインの会社に入ってもらい、「組織をデザインする」取り組みを始めたそうです。LibraryからLiferaryへ、自らが図書館の価値を示していき、市民と成長する継続性がある組織を作るために、長崎市立図書館は現在も挑戦を続けています。

【第3部】

プログラムの第三部では、第一部と第二部の報告を受け、伊関教授、濵邉氏、下田氏の三氏による全体討議が行われました。伊関教授は、「図書館で面白い試みがたくさん行われているのに、行政学者に伝わっていないのは残念だ」、「住民のレベルが地域の医療のレベルを決めると考えているが、それは図書館も同じかもしれない」と話されました。自立できる市民を一人でも多く育てることが、図書館の役割であるとの意見に三人は合意しました。

その後は会場から質疑応答を受けました。さまざまな立場の参加者から活発な質疑が飛び交い、三氏からもそれぞれ三者三様の回答が示され、会場は討論の場として大いに盛り上がりました。

最後に長崎市立図書館長の田川氏より閉会の挨拶があり、図書館総合展2015フォーラムin長崎は盛会のうちに幕を閉じました。

報告:2015年7月14日

TRC広報 尾園

- 関連リンク

-

- 2020年10月17日(土)長崎市立図書館で写真家・繁延あづささんの講演会を開催します

- 村山早紀講演会「ものがたりのたまご -旅をつづける物語『シェーラ姫の冒険』-」を開催します @長崎市立図書館

- 長崎市立図書館が来館者1,000万人を達成しました!

- 「長崎市立図書館にて開館10周年記念式典が執り行われました」

- クラウドファンディング達成しました!「長崎市立図書館開館10周年をみんなで一緒に盛り上げたい!!!」

- 「市民のためのリレー講座 図書館でがんを学ぼう」@長崎市立図書館

- 長崎市立図書館(TRC運営館)にて【図書館総合展フォーラム2015 in長崎】が開催されました

- 「もし長崎市の職員が長崎市立図書館の「○○○」と出会ったら!?」@長崎市立図書館

- 長崎市立図書館公式サイト、Facebook、Twitter、Instagram