【図書新聞連載】図書館に会いにゆく――出版界をつなぐ人々

図書装備の心臓部・TRC新座ブックナリーの実態(後編)

入荷・検品、在庫、ピッキング、装備、出荷の過程を追跡

第17回(番外編)

年間7万6000点もの書籍が発行される昨今、多くの図書館には毎週平均約1400点の書籍が掲載された選書カタログ「週刊新刊全点案内」が届けられている。この膨大な数の新刊の中から図書館で司書が選ぶ書籍は、どのような経路を経て、普段目にする“図書”に装備されて図書館に入荷するのか。それを探るために、図書館流通センター(TRC)と取引がある公共図書館に納品される図書のうち、およそ8割を装備・出荷しているTRCの物流拠点・新座ブックナリーを訪問した。取次から大量に納品される書籍の入荷・検品、在庫から、図書館の発注を受けた書籍が図書館用の図書として装備・出荷されるまでの一連の流れを、TRCの物流管理部を管掌する関口弘氏と松本百充部長に解説してもらった。

1日3便約7万冊 入荷数に応じ在庫

写真1-1

毎日午前8時、午後1時、午後3時の3回、取次の日本出版販売から書籍が送られてくる。その量は1日で6万~7万冊。 入荷した商品は1点ずつ、発注した商品と間違いがないかをチェックする(写真1-1)。

その際に利用されるのが書籍JANコード。このコードをスキャンして発注データと入荷した書籍を照合。同時にその書籍をどこに在庫するかを指示した帳票を出力する。 帳票を書籍に挟み、在庫先ごとに仕分けして、各倉庫に運ぶ。追加発注などで入荷した既刊本はすでに登録された棚に運ぶよう指示が出るが、新刊の場合は「C棟2階候補」などと表示される。

在庫先はおおむね、1点あたりの冊数が少ない一般書や企画モノなどがC棟の2階と3階に運ばれる。3階には文庫や、取次に取り寄せ注文した書籍などが待機している。 B棟は1点当たりの在庫冊数が多い一般書が在庫される。とくに1階は「新刊急行ベル」の商品やベストセラーなど棚に入らない商品、およそ1点あたり500冊以上入荷した書籍の置き場。 2階はそれ以外の新刊の売れ筋を置いている。

【在庫】[C棟2~3階][B棟1~3階]

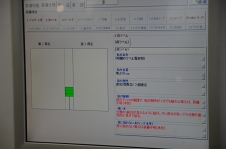

写真1-2

運ばれてきた新刊書籍は自動に割り振られた棚に移される。その際にデータベースに登録、そこで初めて在庫アリの状態になる。 在庫の管理方法は、フリーロケーション管理と呼ばれるもの。空いているスペースがあれば、どの棚に商品を置いてもいいというルールだ。

在庫管理にあたっては、書籍のバーコードと棚1段ずつに貼付された棚番号付きバーコードをハンディターミナルで読み込んで紐づけする(写真1-2)。 そのタイミングでデータベースに書籍が在庫として登録され、どこにどの書籍があるかを把握することが可能となる。

「ここに在庫している書籍は川が流れるかのように、6万~7万冊が一日に出荷され、およそ6万~7万冊が新しく入荷する。在庫総量が大きく変動することのないようにしている」(関口氏)

【ピッキング】

写真1-3

次に、図書館から注文を受けた書籍を在庫する棚から集める「ピッキング」という作業に進む。予定されている各図書館の装備日から逆算して、前日の午後6時からこの作業がスタートする。

まず各在庫フロアの作業者は、天井に設置された無線LANから発信されるピッキング指示のデータを各人のハンディターミナルで受信。画面に表示される指示に従って書籍を集荷する。ピッキングする際には決められた順番に沿って通路を進み、棚から書籍を抜く。作業者同士がぶつかったりせず、さらに棚を行ったり来たりしないよう効率的に作業するため、順路が決められている(写真1-3)。

また、各フロア内において一つの図書館で20冊以上をピックアップする場合は、図書館専用のバケットで書籍をピックアップ。20冊未満は、各書籍を棚から集めて一次的にそれらを別の一つの棚に仮り置きする。そこから図書館別のバケットに仕分ける。

「1点1冊という注文が多いのが図書館の特徴。広いフロアで一回の注文冊数が少ない図書館の商品を図書館ごとにピックアップするのは非効率だったため、二段階のピッキング方法を取り入れた。もちろん、効率的な注文冊数が20冊なのか、30冊なのかは、実際に作業を行って計測し、現在の数字を決めた。ちなみに、書籍を5冊ごとに反転させて積んでいるのは、人の目で冊数がつかめてピックアップしやすくするための工夫だ」(関口氏)。

写真1-4

B棟は売れ筋商品が置かれている、いわば花形フロア。ただ、発売期間が経過し稼働が鈍れば、1階(写真1-4)から2階、2階から3階へと書籍を移動させる。B棟2階は約15人と最も作業人数が多いフロアでもある。「人をどう投入すれば効率的に書籍をピックアップできるか、というコンセプトで体制を構築している。面白いのが、この倉庫での書籍の動きの情報を弊社仕入部に提供している点。書店市場とは異なる動きをする場合もあるので、そうした情報をいち早く仕入部とも共有している」(関口氏)。

図書館ごとに仕分けされたバケットをコンベアに載せると、自動的にB棟での荷合わせなどの工程に進み、次の「装備」作業のフロアに運ばれる。

7つ道具に熟練の技 細かな要求にも対応

【装備】[A棟3階][A棟2階]図書館ごとに仕分けされたバケットはまずA棟3階に流れる。装備作業所に着く前にバケットに付いたバーコードを読み込んで、各図書館用に設定された背ラベルとバーコードをカラープリンターから打ち出す。それをバケットに入れ、検品を経て、待機場所にまで自動的に流れていく。

装備作業所は16ライン・118ステーションあり、およそ150人で取り組んでいる。作業は午前7時半頃からスタート。各担当者の作業場にバケットが待機場所から流れてくる。そのバケットのバーコードを読みこむと、図書館名や入荷明細、装備仕様などの画面が表示される。この段階でもピッキングミスがないか、再度検品する。同時に、画面に表示された書籍の順に本を並べて、注文を受けた図書館の「装備仕様」を確認しながら、背ラベルとバーコードを張り付ける。

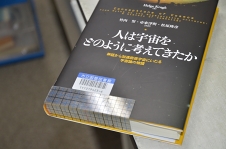

写真2-1

ある図書館は全面のフィルムコートがけ、ブックケースは破棄、ジャケットは本体につけたまま、帯は1冊ずつ挟み込んで納品、背ラベルは原則地から1センチ、バーコードは背を左にして地と背から1センチの場所――など膨大な数の装備ルールが表示される(写真2-1)。「背ラベルもバーコードも仕様は図書館ごとに異なる。取引する図書館の数だけ仕様がある。仕様は取引が始まる前に、図書館と相談して一つずつ仕様書にまとめている。TRCは学校図書館サービス時代を入れると、50年以上も装備作業をしてきた。そのノウハウがここに詰まっている」(関口氏)

装備ミスがあれば、事故本として図書館から返品されてしまうため、非常に注意が必要な作業だ。熟練の技が求められるこの仕事には、欠かせない「7つ道具」がある。その一つが手作りの特別定規。地や背からの距離を測ってラベルなどを貼り付けるための道具で、サイズごとに色分けされている(写真2-2~3)。

写真2-2

写真2-3

写真2-4

写真2-5

装備が終わると、バケットはA棟2階のフィルムコートの現場にコンベアで移動する。

この作業は、防水なども含めた保護コートとしてフィルムを書籍に巻くもの(写真2-4)。1人で1冊仕上げるのに5分はかかるという。「はじめに本の大きさに合わせてフィルムをカット。さらに、裏表紙に折り返す際に重なりができて空気が入るのを防ぐために、折り返しの部分を斜めにカットする。その作業を経て、書籍にフィルムを巻く。これは熟練の人にしか任せられない。というのも、フィルムコートのかけ方が最も厳しく図書館にチェックされるからだ。装備もそうだが、1館1館、フィルムコートの仕上り基準が異なる。特殊な図書館の場合は、事前に仕様書を渡して、作業に当たってもらっている」(松本氏)。

このフロアに独特なのが、至るところにある加湿器。乾燥していると、フィルムコートがかけ辛くなるからだという。テーブルには装備作業場と同じように、「7つ道具」があった。そのひとつがフェルト付定規。フィルムをきれいにかけるためのものだ。さらに鈴の付いたまち針もある。これは空気が入った個所を針で刺して空気を抜くためのもの。鈴が付いているのは、本に挟み込んだまま紛れてしまわないようにするための安全対策である(写真2-5)。

装備を終えた書籍はバケットに再び納められ、出荷の一次待機場所に運ばれる。配送先の図書館に届ける荷物がすべて揃った段階で、出荷作業場にバケットが流れていく(写真3-1)。図書館は1点1冊の注文が基本のため、絵本、単行本、新書など、書籍の判型はバラバラ。それらを適した大きさの段ボールに詰めていくのも、経験による勘が必要になるという(写真3-2)。これらの作業を経て、午前11時~午後1時をピークに、新座ブックナリーから全国の図書館に向けて、〝図書〟が運ばれる。(了)

写真3-1

写真3-2

掲載:2016.02.19