市立釧路図書館にて、釧路が誇る文化遺産の「デジタル化記念報告会&国際シンポジウム」を開催しました

市立釧路図書館に収蔵されている、釧路市指定文化財である「永久保秀二郎日誌」と永久保氏が記した「アイヌ語雑録」の翻刻データをデジタル化し、デジタルアーカイブシステム「ADEAC」に公開いたしました。両資料のデジタル公開にあわせ、釧路が誇る文化遺産のデジタル化を記念した「デジタル化記念報告会&国際シンポジウム」を2015年11月21日(土)、釧路公立大学にて開催いたしました。

(主催:阿寒湖温泉アイヌ文化推進実行委員会/共催:市立釧路図書館)

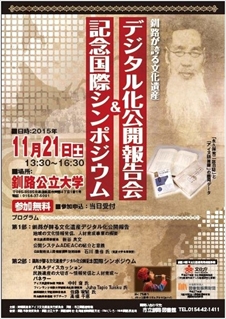

公益財団法人図書館振興財団 提案型助成事業の目録贈呈

シンポジウム会場の様子

プログラム第一部のデジタル化記念報告会では、「永久保秀ニ郎日誌を読む会」の方々が今回デジタル化した「永久保秀二郎日誌」をどのように翻刻されたか、永久保研究の第一人者である中村一枝氏が20年の歳月をかけて「アイヌ語雑録をひもとく」をどう読み解いたかなど、地域で眠っていた資料を世に出し、デジタル化で全世界へ公開にいたるまでの舞台裏が語られました。シンポジウム会場に集まった80名を超す市民の方々は、地域が誇る資料の重要性について、真剣に聞き入っておられました。

翻刻出版された「永久保秀二郎日誌」を持つ

市立釧路図書館・新谷館長

「アイヌ語雑録をひもとく」を語る郷土史研究家中村一枝氏

「永久保秀ニ郎日誌を読む会」代表・髙井博司氏(椅子左)、村岡冴子氏(椅子中央)

プログラム第二部の国際シンポジウムでは、はじめにフィンランド北部大学協議会・札幌事務所のユハ・トゥイスク氏が、フィンランドをはじめとした北欧の広い地域に住む、アイヌと同様の少数民族「サーミ」について語りました。フィンランドの中でもサーミが話す「サーミ語」は1800名ほどしか使用しない少数言語で、サーミの中でも北サーミ・イナリサーミ・スコルットサーミと分かれるそうですが、彼らの文化や言語はフィンランド内で尊重され、守られて次世代へと受け継がれているそうです。サーミが作る伝統工芸品には、彼らが作った本物の工芸品であることを認める専門のマークが政府によってつけられ、保護されています。

次にアイヌ民族博物館元館長の中村齋氏がユハ氏の話を受け、フィンランドとサーミ人と比較して、日本でのアイヌ人、アイヌ文化への興味・尊重の度合いが薄いことを語られ、民族が「自分たちのアイデンティティを認められること」の重要性を語りました。

フィンランド北部大学協議会・札幌事務所のユハ・トゥイスク氏と「サーミの工芸品」にのみ認められるマーク

アイヌ民族博物館元館長の中村齋氏と

アイヌの民族衣装を身にまとった若者たち

その後、釧路短期大学附属図書館長の佐藤宥紹氏が大学教育について触れられ、「大学で学ぶ若者たちに、地域の何を伝えているのか」を改めて考える必要性があると話され、我々が使う本などの「文字」での伝達とアイヌなどが伝承で伝える「声に出す言葉」での伝達では、伝わる内容に差があることについて述べられました。言葉によって伝わる「温度、感性、抑揚」が、文字になるとそぎ落とされてしまうとし、「文字を持たない文化」、自らとは違った様式の文化も尊重することが、お互いの尊厳を守ることにつながると語りました。

最後に市立釧路図書館の郷土行政資料室担当、サブチーフ・高橋さんが市立釧路図書館について紹介し、釧路という地ならではのレファレンスや利用者からの問い合わせについて述べられました。芥川龍之介にも評価されながら幻の作家とされていた、釧路生まれの作家・中戸川吉二について、『中戸川吉二作品集』の刊行を記念して「作家 中戸川吉二と釧路」というトークショーを開催したところ、市民に好評を持って迎えられ、市民からの地域を知る意欲を感じたとのことです。ちなみに、釧路図書館に寄せられたレファレンスとその回答は、釧路図書館が加盟しているレファレンス協同データベースで閲覧することができるそうです。

釧路ゆかりの作家たち 第五回・中戸川吉二(市立釧路図書館HPより)

<永久保秀二郎氏と「永久保秀二郎日誌」「アイヌ語雑録をひもとく」について>(ADEACより)

永久保秀二郎(1849年~1924年)は、明治24年、春採アイヌ学校に教師として赴任しました。生涯を春採アイヌ民族の教育と生活向上に捧げ、昭和12年教え子達が中心となり、学校跡地の側に永久保を顕彰する石碑が建立されました。

「永久保秀二郎日誌」は、赴任した年から欠かさず、永久保が和紙に毛筆で書き綴った日誌です。その期間は、明治24年から大正13年11月までの33年間にも及び、明治大正期の釧路、特に当時の春採コタンの様子や教育について詳細に記録されています。釧路市有形文化財に指定されており、平成24年「永久保秀ニ郎日誌を読む会(代表 髙井博司氏・会員 永田秀郎氏・吉田幸弘氏・村岡冴子氏・大槻繭子氏)」が10年以上の歳月をかけ、日誌全文を出来る限り忠実に翻刻し、上下巻で発刊しました。

「アイヌ語雑録をひもとく」は日本語に対し、複数のアイヌ語を片仮名で記したものを和綴じした私家版のアイヌ語集です。内容は語彙の部が大部分を占めていますが、日常会話も混じっており、末尾に近い部分には、アイヌの教訓、お伽噺、歌謡などの伝承類も収められています。永久保研究の第一人者である中村一枝氏が、20年の歳月をかけて読み解いた労作です。

掲載:2015.12.15